Sahneheringe - oder - Deja-Vus sind oft Fehler in der Matrix

Laut der modernen Physik (oder zumindest einer populären Strömung in ihr), sollen wir glauben dass am Anfang, also zur Entstehung des Universums weder Raum noch Zeit existiert haben.

Das ist erst einmal ein ziemlich schwer verdaubarer Brocken, so etwas bereitet gewisse Schwierigkeiten, wenn man versucht es sich vorzustellen. Aber gut, lassen wir das erst einmal so stehen.

Dann gab es angeblich den grossen Knall und alles breitete sich aus, verdampfte, wurde fest, zersetzte sich wieder, wurde wieder fest bis endlich das Universum mit all seinen Galaxien, Sternen, Elementen, Sahneheringen und Hundekotbeutelspendern da war.

Wenn das der Anfang war, ist natürlich die Frage: „Was war vorher?“ ... Ach ja, ich vergaß: Es gab ja noch keine Zeit, also auch kein “vorher” (ich kann meinen Verstand einfach nicht dazu bringen so verquer zu denken).

Nun gut, es gab halt keine Zeit in unserem Ding und Raum auch nicht. Aber muss es nicht doch irgendwoher gekommen sein?

Die Weltreligionen sagen einfach: „Klar. Vorher war Gott und der hat alles gestartet.“ (Auch nicht sehr überzeugend, meiner Meinung nach, aber zumindest schon mal ein Erklärungsversuch).

Nehmen wir doch einfach mal das Gott-Modell und modifizieren es ein wenig:

Gehen wir einfach davon aus, dass da etwas war, das das ganze gestartet hat.

Und was denn eigentlich? Nun ja die Existenz von einfach allem. ... Hm, das ist ein wenig vage.

Nun, betrachten wir es doch einfach mal von dieser Seite: Das Universucm, das Leben und alles was so dazugehört, folgt, so weit wir das erkennen können bestimmten Regeln: Physikalische Gesetze, mathematische Prinzipien etc.,

Und nach diesen Regeln läuft das Programm „Existenz“ ab.

Um mal bei dem Gott-Modell zu bleiben: Da hat der alte Herr einfach einen Doppelklick auf das „Erschaffe alles“-Symbol gemacht, vielleicht weil er ein paar Sahneheringe haben wollte und so nahm alles seinen Lauf, streng nach den Regeln des Programms.

Dann wäre unsere Existenz natürlich streng genommen eine Simulation. So, wie wir Simulationen auf unseren Rechnern ausführen, wären auch wir Teil eines Programms das irgendwo abläuft.

Diese Idee ist natürlich nicht einfach auf meinem eigenen Mist gewachsten, auch wenn ich sie vielleicht ein wenig mit Sahneheringen ausgeschmückt habe, sondern es gibt Befürworter und natürlich auch Gegner dieser und ähnlicher Theorien und diese werden rege diskutiert.

Eine recht bekannte Aussage ist zum Beispiel, dass nur das Universum selber die Rechenpower aufbringen könnte, um etwas wie sich selbst zu simulieren.

Das ist ja an sich schon einmal recht seltsam, wenn man davon ausgeht, dass etwas simuliert ist, kann man selbstverständlich auch nicht innerhalb dieses Konstruktes nach Grenzen suchen, sondern muss davon ausgehen dass es etwas größeres darum gibt.

So weit alles gut und schön, aber wie könnte man erkennen dass man in einer Simulation lebt?

Wenn wir von unseren Simulationen ausgehen, dann ist das wohl auffälligste Mekrmal dass man sich in einer künstlichen Realität befindet wohl jenes, dass es hin und wieder zu kleinen Fehlern kommt, die Anomalien verursachen können.

Philip K. Dick, einer der einflussreichsten Science-Fiction Autoren userer Zeit hat immer wieder von mehreren Realitäten geschrieben, die parallel ablaufen.

Also so wie Programme auf einem Computer. Und bei einem Fehler im Programm soll es dann möglich sein, dass Daten aus der einen in der anderen landen.

Hört sich ganz nach einem Daja-Vu an, oder auch nach dem Mandela-Effekt (eigentlich Konfubulation genannt).

Dieser besagt, dass viele Menschen sicher sind dass Nelson Mandela während seines Gefängnisaufenthaltes in den 1980er Jahren verstorben sei, obwohl er (in dieser Realität) tatsächlich erst 2013 an einer Lungenentzündung gestorben ist.

Es gibt einige dieser seltsamen Ereignisse. Mein persönliches, das ich mit unzähligen Menschen teile ist das folgende:

Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Oxygene IV von Jean Michel Jarre damals die Titelmusik der Wissenssendung „Aus Forschung und Technik“ mit Joachim Bublath war (hatte ich in Artikel Von Robbi, Tobbi, Drecki und Kotze einmal kurz angerissen).

Nach Philip K. Dick fühlt sich ein Deja-Vu so an als hätte man es bereits einmal erlebt, weil genau das den Tatschen entspricht.

Oder mit anderen Worten: „Deja-Vus sind oft Fehler in der Matrix - Das kann passieren, wenn sie etwas ändern“, wie es so schön in dem Film Matrix von Lana und Lily Wachowski (Den Wachowski Brothers, die jetzt die Wachowski Sisters sind) heisst, der ja bekanntlich auch von einer simulierten Welt handelt.

In dem Film “Welt am Draht” von Rainer Werner Fassbinder von 1973, der auf dem Roman “Simulacron-3” von Daniel F. Galouye aufgebaut ist, der auch von einer simulierten Welt handelt und der mich als Kind bereits sehr in seinen Bann gezogen hatte, obwohl ich seiner Bedeutung nur bedingt folgen konnte, wird dieses Phänomen auch aufgegriffen.

Ein Zeitungsartikel, an den sich der Protagonist noch erinnert, scheint niemals existiert zu haben.

Alles Dinge oder Begebenheiten, die nie passiert sind, obwohl man sich an sie erinnert oder einfach nicht mehr das sind, was sie einmal waren und nichts von alledem kann man wirklich erklären.

Denn es sind alles nur Indizien, die keiner wissenschaftlichen Überprüfung standhalten.

Das menschliche Gehirn ist zu grossen Teilen noch unerforscht und so weit wir es bereits kennen, gelinde gesagt ein absoluter Chaot, wenn es um Speicherplatzzuweisung geht, da kann hier und da schon mal was in den Zeitlinien und den dazughörigen Schubladen verrutschen.

Wo also besser nach Beweisen suchen, als in der Wissenschaft selber?

Ein anderes Phänomen von Simulationen ist nämlich die Aufteilung von Rechenpower auf die wichtigsten Dinge.

In einer Spielesimulation zum Beispiel wird alles das, was sich in unmittelbarer Nähe zum Spieler befindet, detailgetreu berechnet, während Dinge die weit weg sind nur ungenau dargestellt werden.

Rendern nennt sich dieser Prozess und er geschieht in modernen Spielen zur Zeit des Spiels selber. Also in „Echtzeit“.

Wenn man sich ausserhalb von Gebäuden befindet, macht es für den Computer natürlich überhaupt keinen Sinn das Innere zu berechnen. Erst wenn man das Gebäude betritt werden diese Daten benötigt.

Sollte es so etwas etwa auch in unserer Realität geben?

Sylvester James Gates, ein amerikanischer theoretischer Physiker hat, als er Quarks untersucht hat, mit Hilfe der Stringtheorie einen “fehlerkorrigirenden Code” gefunden, wenn man es so nennen mag, aber dazu gleich mehr.

In 2017 haben Wissenschaftler an der Universität von Washington bewiesen, dass sie Computercode in DNA Stränge integrieren können.

Somit sind Computerprogramme und das menschliche Leben grundsätzlich schon nicht mehr weit voneinander entfernt.

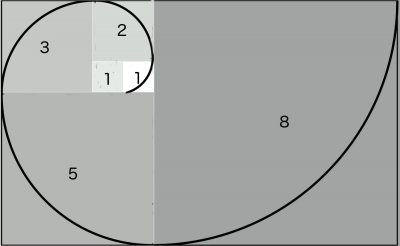

Auch in der Natur folgt alles mathematischen Prinzipien: Die Fibonacci-Folge und der goldene Schnitt (hatten wir in Artikel Werkzeug der Harmonie bereits angesprochen) finden sich überall in der Schöpfung des grossen Sahneheringsherstellers wider.

Vom Schneckenhaus, über die Anordnung von Samen in einer Sonnenblume bis hin zur Form einer Spiralgalaxie.

Von den Atomen bis hin zu kosmischen Gebilden, alles folgt den gleichen Gesetzen. Wenn man so will, einem Programm.

Aber kommen wir noch einmal auf das Rendern zurück: In unseren Simulationen, wie Spielen etc. werden immer nur die Stücke detailgetreu gerendert, mit denen der User aktuell interagiert oder die sich in unmittelbarer Nähe zu ihm befinden.

Was wäre wenn das in unserer Welt auch so funktionieren würde?

Und da sind wir wieder bei der Stringtheorie: Ein Experiement genannt „Doppelspaltexperiment“ präsentiert uns ein sehr interessantes und absolut unerwartetes Ergebnis, wenn wir es durchführen.

Ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen, nur so viel: Bei Wellen, die wir durch diese Apparatur schicken, erwarten wir ein Muster aus mehreren Strichen, das durch die Wellen und ihre Wechselwirkung aufeinander entsteht.

Ein sogenanntes Interferenzmuster, das durch zwei parallele Schlitze entsteht, durch die sie geschickt werden.

Bei Materie hingegen erwarten wir zwei Striche, entsprechend der beiden Schlitze, da sie diese auf direktem Wege passieren sollten ohne sich gegenseitig zu beeinflussen.

So weit die Erwartung. Wenn wir jetzt aber tatsächlich Elementarteilchen durch dieses Experiment schicken, sieht es so aus als würden diese keine Materie sein, sondern Wellen, da wir eben jenes Muster aus mehreren Strichen zu sehen bekommen.

Und jetzt wird es richtig wild: Wenn wir die einzelnen Teilchen beobachten während sie durch die Schlitze treten, ändert sich das Ergebnis plötzlich und das erwartete Muster mit zwei Strichen erscheint, beobachten wir sie nicht mehr, bekommen wir wieder das Wellenmuster.

Und das ganze unabhängig davon ob wir sie vor, oder nach dem dem durchtreten der Schlitze beobachten, was bedeuten würde, dass die Teilchen eigentlich schon vorher gewusst haben müssen ob sie als Welle oder Teilchen durch die Schlitze gehen müssen und ob sie später beobachtet werden oder nicht, um eben jene Muster zu erzeugen.

Und da haben wir ihn, unseren “fehlerkorrigirenden Code”. Das Ergebnis ist entsprechend so, wie es sein soll, wenn man es überprüft.

Falls Sie, lieber Leser, das mit Hilfe von gesundem Menschenverstand erklären können, lassen Sie es mich bitte wissen, es wartet ein Nobelpreis auf Sie.

Und da wären wir dann auch schon wieder bei unserer Computersimulation: Bestimmte Dinge werden erst dann gerendert, wenn der Fokus auf ihnen liegt.

In unserem Fall verhalten sich die Teilchen nur wie Teilchen, wenn wir sie beobachten.

Ist dies vielleicht ein Beweis, dass wir in einer Simulation leben? Oder ist es bloss einer dieser Ausrutscher des wissenschaftlichen Denkens, die sich hin und wieder mangels einer besseren Erklärung etablieren?

Das Rosinenkuchenmodell von Joseph John Thomson zur Erklärung zum Aufbau von Atomen wurde auch erst 1911 zum Rutherfordsches Atommodell verfeinert.

So gesehen betrachten wir hier vielleicht gerade das Sahneheringsmodell und es fehlen uns ein paar Informationen um wirklich Sinn aus den gewonnenen Erkenntnissen zu ziehen.

Aber wieso erzähle ich das alles (und warum drifte ich immer so weit ab)?

Eigentlich wollte ich von Verkäufern in China erzählen, denn bei Verkäufern in China stösst man auf ein ähnliches Phänomen.

Man beschaut sich die Ware, ist sicher man weiss um was es sich handelt, nur um nach dem Gespräch mit dem Verkäufer herauszufinden, dass sich magischerweise alles ganz anders verhält als gedacht.

Kurzes Beispiel: Ich wollte ein Teebrett kaufen.

Das ist eine kleine, recht flache, hölzerne Kiste mit einem Gitter oben.

Es dient dazu, darauf Teetassen und Teekannen zu stellen, so dass das überflüssige Wasser durch das Gitten ablaufen kann.

Es wird dann in einer Art Schublade aufgefangen, oder bei etwas besseren Modellen über einen Schlauch abgeführt.

In Artikel Abwarten und Tee trinken kann man genau sehen, worum es sich handelt.

Ich hatte mir ein Modell in einem Laden ausgesucht das mir sehr gut gefiel und wollte es kaufen.

Das Ausstellungsstück war sehr gut verarbeitet und dunkelgrün.

Das Modell das ich bekam war braun.

Auf Nachfrage, ob es das Modell auch noch in grün gäbe, bekam ich die spontane Antwort, dass es sich hier genau um das gleiche Modell handele und es bei regelmäßiger Nutzung auch grün werden würde.

Nicht dass mich die Farbe gestört hätte, eigentlich hat mir das braune ebenso gut gefallen wie das grüne.

Aber es ist doch schon interessant, dass ähnlich dem Doppelspaltexperiment, ein Ding auf den ersten Blick braun, bei genauerer Erklärung dann aber doch grün ist.

Chinesische Verkäufer erzählen ihren Kunden die absurdesten Dinge, selbst wenn sie so unglaubwürdig sind, dass man beginnt an ihrem Verstand zu zweifeln.

Ähnliche Vorfälle sind mir in China ständig passiert, Lügen zu erzählen scheint fast schon ein Reflex zu sein.

Ich gebe zu, dass Verkäufer auch in Deutschland dem Kunden um den Mund reden um ihre Waren zu verkaufen.

Aber in China hat das ganze noch eine ganz andere Dimension.

Da ändern Dinge schon mal ihre physikalischen Eigenschaften, einfach so.

Wahrscheinlich hat da einfach jemand etwas in der Matrix geändert.

Das ist erst einmal ein ziemlich schwer verdaubarer Brocken, so etwas bereitet gewisse Schwierigkeiten, wenn man versucht es sich vorzustellen. Aber gut, lassen wir das erst einmal so stehen.

Dann gab es angeblich den grossen Knall und alles breitete sich aus, verdampfte, wurde fest, zersetzte sich wieder, wurde wieder fest bis endlich das Universum mit all seinen Galaxien, Sternen, Elementen, Sahneheringen und Hundekotbeutelspendern da war.

Wenn das der Anfang war, ist natürlich die Frage: „Was war vorher?“ ... Ach ja, ich vergaß: Es gab ja noch keine Zeit, also auch kein “vorher” (ich kann meinen Verstand einfach nicht dazu bringen so verquer zu denken).

Nun gut, es gab halt keine Zeit in unserem Ding und Raum auch nicht. Aber muss es nicht doch irgendwoher gekommen sein?

Die Weltreligionen sagen einfach: „Klar. Vorher war Gott und der hat alles gestartet.“ (Auch nicht sehr überzeugend, meiner Meinung nach, aber zumindest schon mal ein Erklärungsversuch).

Nehmen wir doch einfach mal das Gott-Modell und modifizieren es ein wenig:

Gehen wir einfach davon aus, dass da etwas war, das das ganze gestartet hat.

Und was denn eigentlich? Nun ja die Existenz von einfach allem. ... Hm, das ist ein wenig vage.

Nun, betrachten wir es doch einfach mal von dieser Seite: Das Universucm, das Leben und alles was so dazugehört, folgt, so weit wir das erkennen können bestimmten Regeln: Physikalische Gesetze, mathematische Prinzipien etc.,

Und nach diesen Regeln läuft das Programm „Existenz“ ab.

Um mal bei dem Gott-Modell zu bleiben: Da hat der alte Herr einfach einen Doppelklick auf das „Erschaffe alles“-Symbol gemacht, vielleicht weil er ein paar Sahneheringe haben wollte und so nahm alles seinen Lauf, streng nach den Regeln des Programms.

Dann wäre unsere Existenz natürlich streng genommen eine Simulation. So, wie wir Simulationen auf unseren Rechnern ausführen, wären auch wir Teil eines Programms das irgendwo abläuft.

Diese Idee ist natürlich nicht einfach auf meinem eigenen Mist gewachsten, auch wenn ich sie vielleicht ein wenig mit Sahneheringen ausgeschmückt habe, sondern es gibt Befürworter und natürlich auch Gegner dieser und ähnlicher Theorien und diese werden rege diskutiert.

Eine recht bekannte Aussage ist zum Beispiel, dass nur das Universum selber die Rechenpower aufbringen könnte, um etwas wie sich selbst zu simulieren.

Das ist ja an sich schon einmal recht seltsam, wenn man davon ausgeht, dass etwas simuliert ist, kann man selbstverständlich auch nicht innerhalb dieses Konstruktes nach Grenzen suchen, sondern muss davon ausgehen dass es etwas größeres darum gibt.

So weit alles gut und schön, aber wie könnte man erkennen dass man in einer Simulation lebt?

Wenn wir von unseren Simulationen ausgehen, dann ist das wohl auffälligste Mekrmal dass man sich in einer künstlichen Realität befindet wohl jenes, dass es hin und wieder zu kleinen Fehlern kommt, die Anomalien verursachen können.

Philip K. Dick, einer der einflussreichsten Science-Fiction Autoren userer Zeit hat immer wieder von mehreren Realitäten geschrieben, die parallel ablaufen.

Also so wie Programme auf einem Computer. Und bei einem Fehler im Programm soll es dann möglich sein, dass Daten aus der einen in der anderen landen.

Hört sich ganz nach einem Daja-Vu an, oder auch nach dem Mandela-Effekt (eigentlich Konfubulation genannt).

Dieser besagt, dass viele Menschen sicher sind dass Nelson Mandela während seines Gefängnisaufenthaltes in den 1980er Jahren verstorben sei, obwohl er (in dieser Realität) tatsächlich erst 2013 an einer Lungenentzündung gestorben ist.

Es gibt einige dieser seltsamen Ereignisse. Mein persönliches, das ich mit unzähligen Menschen teile ist das folgende:

Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Oxygene IV von Jean Michel Jarre damals die Titelmusik der Wissenssendung „Aus Forschung und Technik“ mit Joachim Bublath war (hatte ich in Artikel Von Robbi, Tobbi, Drecki und Kotze einmal kurz angerissen).

Nach Philip K. Dick fühlt sich ein Deja-Vu so an als hätte man es bereits einmal erlebt, weil genau das den Tatschen entspricht.

Oder mit anderen Worten: „Deja-Vus sind oft Fehler in der Matrix - Das kann passieren, wenn sie etwas ändern“, wie es so schön in dem Film Matrix von Lana und Lily Wachowski (Den Wachowski Brothers, die jetzt die Wachowski Sisters sind) heisst, der ja bekanntlich auch von einer simulierten Welt handelt.

In dem Film “Welt am Draht” von Rainer Werner Fassbinder von 1973, der auf dem Roman “Simulacron-3” von Daniel F. Galouye aufgebaut ist, der auch von einer simulierten Welt handelt und der mich als Kind bereits sehr in seinen Bann gezogen hatte, obwohl ich seiner Bedeutung nur bedingt folgen konnte, wird dieses Phänomen auch aufgegriffen.

Ein Zeitungsartikel, an den sich der Protagonist noch erinnert, scheint niemals existiert zu haben.

Alles Dinge oder Begebenheiten, die nie passiert sind, obwohl man sich an sie erinnert oder einfach nicht mehr das sind, was sie einmal waren und nichts von alledem kann man wirklich erklären.

Denn es sind alles nur Indizien, die keiner wissenschaftlichen Überprüfung standhalten.

Das menschliche Gehirn ist zu grossen Teilen noch unerforscht und so weit wir es bereits kennen, gelinde gesagt ein absoluter Chaot, wenn es um Speicherplatzzuweisung geht, da kann hier und da schon mal was in den Zeitlinien und den dazughörigen Schubladen verrutschen.

Wo also besser nach Beweisen suchen, als in der Wissenschaft selber?

Ein anderes Phänomen von Simulationen ist nämlich die Aufteilung von Rechenpower auf die wichtigsten Dinge.

In einer Spielesimulation zum Beispiel wird alles das, was sich in unmittelbarer Nähe zum Spieler befindet, detailgetreu berechnet, während Dinge die weit weg sind nur ungenau dargestellt werden.

Rendern nennt sich dieser Prozess und er geschieht in modernen Spielen zur Zeit des Spiels selber. Also in „Echtzeit“.

Wenn man sich ausserhalb von Gebäuden befindet, macht es für den Computer natürlich überhaupt keinen Sinn das Innere zu berechnen. Erst wenn man das Gebäude betritt werden diese Daten benötigt.

Sollte es so etwas etwa auch in unserer Realität geben?

Sylvester James Gates, ein amerikanischer theoretischer Physiker hat, als er Quarks untersucht hat, mit Hilfe der Stringtheorie einen “fehlerkorrigirenden Code” gefunden, wenn man es so nennen mag, aber dazu gleich mehr.

In 2017 haben Wissenschaftler an der Universität von Washington bewiesen, dass sie Computercode in DNA Stränge integrieren können.

Somit sind Computerprogramme und das menschliche Leben grundsätzlich schon nicht mehr weit voneinander entfernt.

Auch in der Natur folgt alles mathematischen Prinzipien: Die Fibonacci-Folge und der goldene Schnitt (hatten wir in Artikel Werkzeug der Harmonie bereits angesprochen) finden sich überall in der Schöpfung des grossen Sahneheringsherstellers wider.

Vom Schneckenhaus, über die Anordnung von Samen in einer Sonnenblume bis hin zur Form einer Spiralgalaxie.

Von den Atomen bis hin zu kosmischen Gebilden, alles folgt den gleichen Gesetzen. Wenn man so will, einem Programm.

Aber kommen wir noch einmal auf das Rendern zurück: In unseren Simulationen, wie Spielen etc. werden immer nur die Stücke detailgetreu gerendert, mit denen der User aktuell interagiert oder die sich in unmittelbarer Nähe zu ihm befinden.

Was wäre wenn das in unserer Welt auch so funktionieren würde?

Und da sind wir wieder bei der Stringtheorie: Ein Experiement genannt „Doppelspaltexperiment“ präsentiert uns ein sehr interessantes und absolut unerwartetes Ergebnis, wenn wir es durchführen.

Ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen, nur so viel: Bei Wellen, die wir durch diese Apparatur schicken, erwarten wir ein Muster aus mehreren Strichen, das durch die Wellen und ihre Wechselwirkung aufeinander entsteht.

Ein sogenanntes Interferenzmuster, das durch zwei parallele Schlitze entsteht, durch die sie geschickt werden.

Bei Materie hingegen erwarten wir zwei Striche, entsprechend der beiden Schlitze, da sie diese auf direktem Wege passieren sollten ohne sich gegenseitig zu beeinflussen.

So weit die Erwartung. Wenn wir jetzt aber tatsächlich Elementarteilchen durch dieses Experiment schicken, sieht es so aus als würden diese keine Materie sein, sondern Wellen, da wir eben jenes Muster aus mehreren Strichen zu sehen bekommen.

Und jetzt wird es richtig wild: Wenn wir die einzelnen Teilchen beobachten während sie durch die Schlitze treten, ändert sich das Ergebnis plötzlich und das erwartete Muster mit zwei Strichen erscheint, beobachten wir sie nicht mehr, bekommen wir wieder das Wellenmuster.

Und das ganze unabhängig davon ob wir sie vor, oder nach dem dem durchtreten der Schlitze beobachten, was bedeuten würde, dass die Teilchen eigentlich schon vorher gewusst haben müssen ob sie als Welle oder Teilchen durch die Schlitze gehen müssen und ob sie später beobachtet werden oder nicht, um eben jene Muster zu erzeugen.

Und da haben wir ihn, unseren “fehlerkorrigirenden Code”. Das Ergebnis ist entsprechend so, wie es sein soll, wenn man es überprüft.

Falls Sie, lieber Leser, das mit Hilfe von gesundem Menschenverstand erklären können, lassen Sie es mich bitte wissen, es wartet ein Nobelpreis auf Sie.

Und da wären wir dann auch schon wieder bei unserer Computersimulation: Bestimmte Dinge werden erst dann gerendert, wenn der Fokus auf ihnen liegt.

In unserem Fall verhalten sich die Teilchen nur wie Teilchen, wenn wir sie beobachten.

Ist dies vielleicht ein Beweis, dass wir in einer Simulation leben? Oder ist es bloss einer dieser Ausrutscher des wissenschaftlichen Denkens, die sich hin und wieder mangels einer besseren Erklärung etablieren?

Das Rosinenkuchenmodell von Joseph John Thomson zur Erklärung zum Aufbau von Atomen wurde auch erst 1911 zum Rutherfordsches Atommodell verfeinert.

So gesehen betrachten wir hier vielleicht gerade das Sahneheringsmodell und es fehlen uns ein paar Informationen um wirklich Sinn aus den gewonnenen Erkenntnissen zu ziehen.

Aber wieso erzähle ich das alles (und warum drifte ich immer so weit ab)?

Eigentlich wollte ich von Verkäufern in China erzählen, denn bei Verkäufern in China stösst man auf ein ähnliches Phänomen.

Man beschaut sich die Ware, ist sicher man weiss um was es sich handelt, nur um nach dem Gespräch mit dem Verkäufer herauszufinden, dass sich magischerweise alles ganz anders verhält als gedacht.

Kurzes Beispiel: Ich wollte ein Teebrett kaufen.

Das ist eine kleine, recht flache, hölzerne Kiste mit einem Gitter oben.

Es dient dazu, darauf Teetassen und Teekannen zu stellen, so dass das überflüssige Wasser durch das Gitten ablaufen kann.

Es wird dann in einer Art Schublade aufgefangen, oder bei etwas besseren Modellen über einen Schlauch abgeführt.

In Artikel Abwarten und Tee trinken kann man genau sehen, worum es sich handelt.

Ich hatte mir ein Modell in einem Laden ausgesucht das mir sehr gut gefiel und wollte es kaufen.

Das Ausstellungsstück war sehr gut verarbeitet und dunkelgrün.

Das Modell das ich bekam war braun.

Auf Nachfrage, ob es das Modell auch noch in grün gäbe, bekam ich die spontane Antwort, dass es sich hier genau um das gleiche Modell handele und es bei regelmäßiger Nutzung auch grün werden würde.

Nicht dass mich die Farbe gestört hätte, eigentlich hat mir das braune ebenso gut gefallen wie das grüne.

Aber es ist doch schon interessant, dass ähnlich dem Doppelspaltexperiment, ein Ding auf den ersten Blick braun, bei genauerer Erklärung dann aber doch grün ist.

Chinesische Verkäufer erzählen ihren Kunden die absurdesten Dinge, selbst wenn sie so unglaubwürdig sind, dass man beginnt an ihrem Verstand zu zweifeln.

Ähnliche Vorfälle sind mir in China ständig passiert, Lügen zu erzählen scheint fast schon ein Reflex zu sein.

Ich gebe zu, dass Verkäufer auch in Deutschland dem Kunden um den Mund reden um ihre Waren zu verkaufen.

Aber in China hat das ganze noch eine ganz andere Dimension.

Da ändern Dinge schon mal ihre physikalischen Eigenschaften, einfach so.

Wahrscheinlich hat da einfach jemand etwas in der Matrix geändert.